- 1 Séparations et retrouvailles de fragments archéologiques

La Coré de Lyon offrait jusqu’en 1994 le parfait exemple de l’assemblage de l’original et de la copie. La coré – « jeune fille » en grec – est avec son pendant masculin, le couros, le type même de la sculpture grecque archaïque. Sur l’Acropole d’Athènes, au VIe siècle avant notre ère, ces statues de jeunes gens sont dédiées à Athéna, la déesse de la cité. Les statues de corés adoptent une attitude conventionnelle. Vêtues le plus souvent à la mode ionienne, elles présentent l’offrande d’un fruit, d’un vase ou d’un oiseau. Mais chaque sculpture est individualisée par le style de l’artiste et le moment de sa création au cours de l’évolution de la sculpture archaïque.

La Coré de Lyon est caractéristique de ce type statuaire. La fiche descriptive du Musée des Beaux-arts de Lyon nous présente le premier niveau de lecture : « Droite, majestueuse, la carrure puissante, la jeune fille serre l’offrande d’un oiseau contre son buste. La rigidité plastique du modèle est tempérée par la richesse de l’ornementation ciselée et autrefois peinte. Les éléments décoratifs appartiennent au répertoire de la Grèce de l’Est, les artistes étant alors fortement influencés par l’art ionien. Elle est ainsi vêtue du chiton et de l’himation ; le polos, la chevelure et les boucles d’oreilles délicatement ciselées parent son visage. »

Vers 550-540 avant J.-C. Marbre H. 63 ; L. 36 ; P. 24 cm Acquis entre 1808 et 1810 Inv. H 1993, Musée des beaux-arts de Lyon .

La trace

En 1816, le Conservateur Artaud ajoute au catalogue des collections du Museum de Lyon Une Pallas Velletri en plâtre, qui préside la Galerie des Antiques, et une Isis en marbre, venue de Marseille, puis de Nimes (Il s’agit de la Coré d’Athènes) ; 24 vases, et 943 médailles grecs. La date de l’entrée au musée de la Coré peut être déterminée sans grande difficulté : ce fut entre 1808 et 1816. En effet elle n’est pas inventoriée dans le fascicule d’Artaud publié en 1808 sous le titre Notice des antiquités et des tableaux du musée de Lyon. Elle l’est huit ans plus tard dans le Cabinet des antiques du musée de Lyon du même Artaud.

La plus célèbre athénienne de Lyon se trouve dans le grand ouvrage de Montfaucon, L’Antiquité expliquée ( t. 2, deuxième partie, pl. CXXXIX, 2, Paris, 1719), qui la situe à Marseille dans le cabinet de M. Gravier, et la décrit comme appartenant au goût égyptien, avec une chouette sur la main droite. Grosson, auteur d’un Recueil des antiquités et monuments marseillais, paru en 1773, donne une nouvelle reproduction de la statue, inspirée de Montfaucon, sans localisation. Espérandieu (Revue archéologique, 1928, 1, p. 195) précise que la Coré était décrite dans l’inventaire manuscrit de la collection réunie à Nimes par le chanoine Pichony. Lechat la baptise « Grecque d’Asie mineure ».

Un autre fragment de marbre représentant un jeune homme tenant un coq est apporté de Grèce à la fin du XVIIIème siècle par M. Duvivier, capitaine de vaisseau, et confié au musée en 1855 par le Comte de Vallier, l’un de ses héritiers.

Nommer le fragment

Minerve ou Isis ?

Du passé de la statue, on ne sait rien avant le début du XVIIIe siècle. Elle appartient alors au Cabinet de curiosités de Laurent Gravier, à Marseille . La sculpture est probablement vendue à sa mort – peut-être à un autre collectionneur marseillais, l’abbé Boule – et l’on perd sa trace jusqu’en 1773, où elle est reproduite dans une publication, sans mention de propriétaire. Par confusion avec la découverte ancienne d’une statue de Minerve, rue des Consuls à Marseille, on la reconnaît comme la déesse grecque tenant son principal attribut, la chouette. Cette identité et cette provenance vont durer longtemps. La sculpture, appelée selon les auteurs Minerve ou Isis – en raison de la coiffe proche de celle portée par le dieu égyptien Sarapis – quitte Marseille pour Nîmes au cours du XVIIIe siècle.

Isis ou Aphrodite-Astarté ?

Vers 1810, le musée de Lyon acquiert « l’Isis, en marbre ». La statue va continuer pendant longtemps à susciter l’intérêt des historiens de l’Antiquité. Le caractère égyptien supposé et la provenance marseillaise faussement établie en font un temps une « Isis gauloise ». Plus tard, on y voit une Aphrodite à la colombe ou une Aphrodite de Paphos d’origine chypriote. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que l’erreur du lieu de la découverte soit reconnue. Par la suite, l’identification à Vénus-Aphrodite est remise en cause.

Les fragments rassemblés

Voilà donc une statue sans provenance et sans identité véritable, venue de Marseille à Lyon, en passant par Nice. Baptisée Minerve, Isis, Isis gauloise, Aphrodite à la colombe, Aphrodite de Paphos, Astarté (phénicienne…), Grecque d’Asie mineure…

En 1935, l’archéologue anglais Humphry Payne rédige le catalogue des sculptures archaïques du musée de l’Acropole à Athènes. Parmi les éléments mis au jour à la fin du XIXe siècle, un fragment de jambes (n° Acr. 269) lui rappelle la fameuse statue de Lyon. Le tirage en plâtre qu’il fait venir en Grèce s’adapte parfaitement aux jambes, ainsi que deux autres fragments du bras et de l’épaule gauches. La statue est donc enfin identifiée comme une coré archaïque de l’Acropole d’Athènes. Payne donne ainsi une identité à cette apatride, venue en France dans des circonstances qui nous sont inconnues, sans doute dans la cale d’un de ces innombrables voiliers qui faisaient la route entre Marseille et les Echelles du Levant (Journal of Hellenic Studies, 1935, LV, p. 228).

La coré retrouve son identité (elle est nommée), du moins débaptisée de ses noms incertains pour retrouver la sérénité de l’anonymat de la troupe des coraï.

Marbre et plâtre

Le musée de l’Acropole et celui des Beaux-arts de Lyon décident de donner à l’un la copie de ce qui manque à l’autre, réunissant les parties pour n’en faire qu’une seule. Marbre et plâtre se complètent pour palier ce qui manque à l’un et à l’autre pour présenter l’intégralité de ce qu’on possède.

Jusqu’à ce que le conservateur de Lyon décide de faire enlever la complétude de plâtre pour rendre à la coré son aspect de ruine historique, c’est à dire de fragment isolé.

La Coré au Musée des Beaux-arts de Lyon, et à l’ancien Musée de l’Acropole d’Athènes.

La coré de Lyon : qui est-elle ?

Une coré, jeune fille, appartenant à la troupe des coraï retrouvées sur l’Acropole d’Athènes. On a d’abord cru que c’était des images d’Athéna, elle-même souvent qualifiée de coré dans les dédicaces ; puis on a pensé qu’elle représentaient la dédicante, mais les dédicaces conservées montrent que des hommes ont offert une statue de coré. Ces jeunes filles ne représentent, ni individu, ni groupe précis : elles incarnent anonymement, mais chacune différemment en dépit de la rigueur du type, le moment où la figure humaine s’épanouit, réalisant leur fonction d’agalma, c’est à dire d’offrande apportant la joie, aussi bien qu’à la divinité, qu’au dédicant, et qu’à l’artiste fier de son oeuvre. Durant tout le VIè siècle, l’attitude de la coré évolue à peine, déployant un vocabulaire ornemental précis (stéphané, chiton, himation, péplos…). B. Holtzmann note de plus que ces coraï ont peu de rapport avec les jeunes filles que l’on pouvait voir lors des grandes fêtes de la déesse : ce sont dit-il des figures de mode, dont les autours sont aussi recherchés que ceux des mannequins présentant une collection de haute couture.

Le Perserschutt et le terminus ante quem de 480/479.

Le Perserschutt ésigne « les débris » résultant du saccage de l’Acropole par les Perses en 480 et 479 et retrouvés par la fouille de 1882-1890, enfouis dans les terrassements ultérieurs, au sud et sud-ouest du Parthénon, et au nord-ouest de l’Erechthéion. Tous ces fragments (architecture, sculpture, céramique…) portent la trace de destruction violente (incendie, coup de masse…), et furent jetés pêle-mêle comme matériaux de remblai, sauf 14 staues, surtout des coraï trouvées les 5 et 6 février 1886, déposées côte-à-côte dans une fosse aménagée contre la muraille de l’Acropole. Ces vestiges étaient donc antérieurs à 480/479. La coré de Lyon, datée de 540, a échappé aux destructions de 480/479. Elle est restée sur le rocher. Elle n’a pas été ensevelie. A-t-elle été mutilée ? A t-elle été replacée après l’achèvement du Parthénon ?

- 2 L’objet archéologique : son contexte, et celui du musée

La Coré lyonnaise révèle qu’un fragment sculpté, enlevé de son lieu d’origine peut susciter des interrogations multiples sur la signification de sa présence dans un musée. Si le fragment était resté esseulé il offrirait comme tant d’autres une présence dans un lieu géographique (Lyon) de ce qu’était l’art de la sculpture à un instant donné dans une autre partie géographique de l’Europe (Athènes).

Le fait qu’un autre fragment (3 exactement) complétant celui ci, soit plus tard retrouvé sur l’Acropole engendre une réflexion plus précise sur l’intérêt porté à l’objet, et à son identité.

Distinction

L’objet archéologique est un objet soit :

1 -visible depuis sa création, et qui l’est resté (architecture)

2 -invisible parce que disparu

Ce qui sous-tend plusieurs cas de disparitions :

a) Ensevelissement naturel, par abandon, délaissement…

b) Ensevelissement volontaire (pour sauver, cacher, conserver, changer..). Avec l’espoir de retrouver plus tard. Les corés de l’Acropole ont été retrouvées, car enfouies sur la terrasse Nord de l’Acropole par souci de préservation religieuse… avant la mise à sac de l’Acropole par les Perses. Badigeon sur les fresques…

c) Destruction/disparition accidentelle : séisme, feu, naufrage (la plupart des grands bronzes grecs retrouvés ont été repêchés au fond des mers)…

L’homme détruit et/ou utilise, déplace volontairement :

a) destruction complète : l’autel de cornes de Délos autour duquel Thésée après avoir abandonné Ariane à Naxos danse la géranos à disparu (connu seulement par les textes) on ne peut que conjecturer son emplacement …).

b) pour reconstruire. Il puise sur les bâtiments ruinés les matériaux lui servant à construire, de nouveaux bâtiments (principe du remploi).

c) pour fabriquer de nouveaux matériaux (un grand nombre de blocs marbre a disparu dans les fours à chaux).

d) pour lester (un grand nombre de blocs de marbre a été utilisé pour lester les quilles des bâteaux depuis le XVIIè siècle…).

e) par cupidité / désir de possession (la Parthénos de Phidias achève sa vie à Constantinople où elle est encore signalée au Xè siècle…). Plus près de nous l’archéologie naissante au XIXè siècle emporte hors de ses frontières naturelles les fragments de bâtiments et les décors sculptés (Pergame, sculptures du Parthénon…).

Réception de la Coré

Dans le cas de la Coré lyonnaise nous avons affaire à un enlèvement/séparation, à une histoire divergente, puis convergente des fragments qui la compose en presque totalité. Le bon sens voudrait que les fragments soient réunis et exposés dans un seul lieu.

Elle est en deux lieux différents, en bilocation…

On parle de bilocation lorsque qu’une personne est présente simultanément en deux lieux distincts. On parle aussi de « dédoublement » (cf. les sensations d’intégrité chez les amputés et de dédoublement chez les hémiplégiques). On parle également d’’ubiquité, qui est la capacité d’être présent en plusieurs lieux simultanément. Le terme est dérivé du latin « ubique » qui signifie « partout ». À l’origine, c’est un attribut divin. Ensuite le don d’être partout à la fois.

Dans l’Ancien Testament, Dieu possède l’omniprésence, qui signifie qu’il est en tout endroit à tout moment.

Elle est à Lyon et à Athènes. Est-elle plus à Lyon qu’à Athènes ? Est-elle plus à Lyon parce le fragment présenté (la tête et le haut du corps) est plus évocateur en terme de ressemblance ? La ressemblance donne-t-elle plus de sens à l’objet ?

Est-elle plus à Athènes qu’à Lyon parce les fragments bien que moins évocateurs que ceux de Lyon (épaule, et jambes) sont sur leur lieu d’appartenance ?

La complétude de tous les fragments (marbre et plâtre) donne-t-elle une vision réelle de la Coré ? Ajoute-t-elle à la réalité intemporelle de l’objet ? Ce qui ajoute peu nuire, car pour maintenir les fragments il faut aussi ajouter un matériau de liaison entre les parties. Ce matériau ajoute-t-il ou supprime-t-il de la vérité à l’objet.

La méthode de conservation et d’exposition prend un sens

Lyon en enlevant les rajouts de plâtre exhibe l’original, et seulement l’original cependant exilé de son lieu d’origine. Cela participe d’un principe muséographique qui veut que par souci de « vérité archéologique/scientifique » on exhibe seulement la vérité matérielle de ce qu’on possède, sans se référer à des artifices de représentation, comme la complétude par un autre matériau, le plâtre en l’occurence, même si ce plâtre est un substitut précis de la vérité.

Il y a plus, car en supprimant les ajouts athéniens (plâtre), le Musée de Lyon affirme la matière de l’objet (marbre), mais il affirme par la même l’unicité (dans la vision) de l’objet conservé à Lyon, et efface l’idée de la complétude présente ailleurs, à Athènes (précisons que par vérité scientifique, un panneau dévoile qu’Athènes possède les fragments manquants).

Athènes conserve la restitution en plâtre de la partie manquante. C’est une autre proposition muséographique qui ne traite pas seulement d’une vision scientifique, et qui montre que la partie haute (est-elle principale ?) de la sculpture (en plâtre) existe, mais qu’est exilée hors de sa terre natale.

Où faut-il exposer la coré ? A Athènes puisque tous les fragment proviennent de l’Acropole, bien qu’Athènes ne conserve que 3 fragments qu’on peut juger accessoires puisqu’il ne font que compléter celui de Lyon qui lui, est essentiel pour la compréhension de l’objet ? Mais Athènes possède des dizaines de corés. Alors pourquoi ne pas laisser à Lyon une représentation de ce types de sculptures. Mais Athènes est le lieu de sa création et de son exposition d’origine.

La méthode de conservation et donc d’exposition prend un sens particulier.

Jusqu’où pousser l’interrogation ?

La coré de Lyon est-elle apatride ? Elle l’était jusqu’à ce qu’on découvre d’autres membres de son corps en 1935. On sait dès lors qu’elle provient d’un lieu précis. Du moins dans son caractère d’offrande. Mais celui qui a offert à Athéna cet objet venait peut-être lui même d’ailleurs, d’une autre contrée du territoire grec, voire d’un autre pays. Le caractère orientalisant/attique peut le laisser supposer. Peut-on dire que le dédicant (celui/celle ayant offert la statue à Athéna) était habitant de l’Attique, d’une autre région de Grèce, ou d’un autre pays ?

Peut-on un jour ou l’autre espérer retrouver le nom du dédicant comme on connait celui (Télésinos de Kettos d’Attique) qui vers 500 av. JC offre à Athéna un petit cheval de bronze porté par une colonnette (Macr 6505, IG I3728). Puisqu’on connait le nom du dédicant peut-on avec l’onomastique retrouver les descendants de celui-ci ? Et dans ce cas, les héritiers peuvent-ils faire valoir leur droit sur la possession de l’offrande. A moins que l’offrande donnée à Athéna n’appartienne au strict sanctuaire. Si c’est la cas, a travers les siècles le fragment de Lyon lui revient.

Ce qu’on sait de la Coré de Lyon c’est que le haut a été l’objet d’un enlèvement sur son lieu d’offrande.

En matière de droit, le principe d’extraterritorialité revient pour un pays à laisser s’exercer l’autorité d’un État étranger sur une partie de son territoire propre. Par extension de ce principe, doit-on juger que la coré lyonnaise est considérée, en matière de droit applicable, comme relevant des lois de son territoire d’origine, quelles que soient le lieu où elle se trouve ? Et dans ce cas a-t-on interrogé lors de sa restauration la tutelle de son appartenance ?

L’un ou l’autre des musées peut-il accepter de se dessaisir de son/ses fragment(s) ? Une donation de l’un ou l’autre musée peut-elle avoir lieu ? Lyon se dessaisirait de l’une des seules pièce d’Antiquité grecque sculptée qu’elle possède. Athènes se séparerait de trois fragments identifiés, parmi les milliers de fragments non identifiables (aujourd’hui) qu’elle conserve. Peut-on imaginer que les fragments réunis une fois pour toute en un seul ensemble fassent l’objet d’un accord politique et que cette sculpture reconstruite effectue un va et vient permanent entre les deux musées ? Une année à Athènes, une autre à Lyon, etc…

Doit-on créer un musée planétaire n’appartenant à aucun pays en particulier et à tous en général pour accueillir les objets sinon apatrides, au moins égarés, privés d’un certificat d’identité en bonne et due forme d’appartenance ?

L’Italie a récemment décidé le retour des pièces enlevées en pays étranger. Elle a ainsi rendu à l’Ethiopie l’obélisque d’Axoum, emporté en 1937 par les troupes de Mussolini. L’an dernier un fragment de la frise orientale du Parthénon (pied d’Artémis) a été officiellement « prêté à long terme ».

Le questionnement est multiple qui permet de croiser différentes sources pour tenter de délier cet imbroglio et d’aller vers « l’harmonie ».

Restitution/Restauration/Complétude

La restauration des sculptures a pour objet le plus souvent des œuvres antiques exhumées, dont le contexte perdu est ignoré. Le groupe hellénistique du Laocoon, retrouvé en 1506, subira au XVIe siècle une « restauration » qui reste exemplaire, même si les historiens de l’art ont pris en 1960 la décision de la détruire. Dès sa découverte, le groupe mutilé et incomplet suscite l’imagination des nombreux artistes auxquels il est demandé de concevoir les compléments. Jacopo Sansovino, Baccio Bandinelli, s’attacheront au problème que résoudra Giovanni Angelo Montorsoli en 1534. Celui-ci donne à la sculpture une nouvelle intégrité, en composant des substitutions. Cependant, le parti adopté accentue le caractère baroque de la composition ; la statuaire originale n’est plus que le prétexte à variations pour le restaurateur, qui agit plus en artiste qu’en artisan soucieux de vérité archéologique.

La conception « intégrative » de la restauration des antiques restera celle du XVIIe et du XVIIIe siècle. Girardon, restaurateur en titre de la collection d’antiques de Louis XIV, aura pour rôle d’assurer leur complément. Ces interventions s’étendent du repolissage et du complément des bras ou des jambes manquantes et des nez martelés jusqu’au soclage.

Au début du XIXe siècle, grâce à une meilleure connaissance de l’Antiquité, une conception archéologiste de la restauration voit le jour. En 1811, Louis Ier de Bavière fait « restaurer » par le sculpteur danois Thorwaldsen des groupes du fronton d’Égine, en une restitution exhaustive héritée des siècles antérieurs. Dans le même temps, en 1816, le British Museum, sous l’influence du sculpteur Canova, présentera dans leur vérité archéologique les sculptures du Parthénon rapportées d’Athènes par lord Elgin.

L’élimination des « restitutions » de Montorsoli et de Thorwaldsen révèle le choix fait par un restaurateur contemporain.

Prenons le cas le plus évidemment justifié de dérestauration, celle qui est imposée par la conservation de l’objet. Les broches de fer d’une statue de pierre ou de marbre, en rouillant, provoquent des ruptures qui compromettent la sauvegarde, la statique, l’aspect esthétique de l’œuvre. Les Chevaux de Marly, à Paris, ou l’Apollon du Belvédère, à Rome, en sont des exemples récents et clairs. La dérestauration s’impose : elle consistera à éliminer les éléments de fer, pour les remplacer par une armature d’acier inoxydable.

Les limites de la restauration

La dérestauration se heurte à un autre problème, celui que représente la mutilation volontaire de l’original lors d’une opération de restauration antérieure. L’égalisation de la cassure d’une sculpture qui permet de placer la pièce restituée, le forage d’un trou pour le goujon, seront révélés lors d’une dérestauration, et nécessiteront une nouvelle restauration de présentation. La netteté de la solution technique ne peut garantir le succès d’une dérestauration, qui reste idéale et optimiste, théorique et même utopique.

La dérestauration des grands ensembles de sculptures antiques est un sujet vaste et riche d’enseignement. Elle reste discutable et discutée, car elle a exigé le sacrifice de la cohérence esthétique, historique à de nouvelles valeurs qui tendent à isoler l’œuvre et à en faire un objet d’étude archéologique plus que d’art. Le groupe du Laocoon, le Faune Barberini, le tympan du temple d’Égine, pour ne citer que les plus célèbres, sont des exemples que seule une excellente documentation rend acceptables.

Le paradoxe de la dérestauration réside dans cette volonté de rendre compatibles des éléments incompatibles : la vérité archéologique, l’harmonie esthétique, la signification de l’œuvre d’art, et a comme corollaire la question : « Faut-il restaurer les restaurations ? »

Pourquoi ne pas prendre l’exemple du corps, puisque nous nous attachons à des représentations corporelles. Un homme qui se fracture la clavicule demande à un chirurgien de réparer cette clavicule. Celui-ci insère dans l’organisme un corps étranger, fait de titane qui permet la consolidation des os brisés. Au bout d’un certain temps les os ressoudés peuvent être libéré de l’insertion invasive. Le corps retrouve son identité séparé de sa complétude temporaire. Retrouve-t-il sa physionomie originelle ? Mais la sculpture dont nous parlons est un corps inerte.

La blancheur du marbre, et la couleur de corés

La vision que nous avons de la statuaire grecque est une vision tronquée, qui provient de l’effacement des couleurs des statues. Ainsi le matériaux de taille, le marbre, n’était qu’un matériaux parmi d’autres auquel l’architecte et le sculpteur n’accordaient qu’une attention relative : proximité de carrières, dureté du matériau… La couleur complétait la forme, et l’animait, la rapprochait du modèle.

La reprise des thèmes aujourd’hui

Himation, chiton, plissé, monochrome…

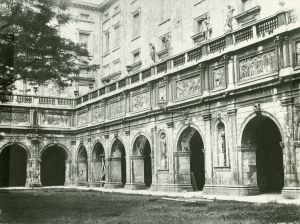

Le cloître du musée de beaux-arts de Lyon

Si le musée des beaux-arts possède peu de références à la sculpture grecque, son architecture en revanche emprunte au décor du Parthénon.

La frise des Panathénées orne la partie supérieure du cloître des Dames de Saint-Pierre.

C’est au-dessus des arcatures du cloître des Dames de Saint-Pierre devenu Le Palais des Arts que l’on peut découvrir sur trois côtés du quadrilatère les moulages de la frise des Panathénées installés entre 1832 et 1845 par l’architecte Dardel, puis remplacés par Hirsch, entre 1882 et 1883. Le quatrième côté impose les reliefs de la frise des Néréides de Xanthos. Cette curieuse juxtaposition de la sculpture phidiesque et de reliefs lyciens réalisés par des sculpteurs grecs, englobe le programme iconographique du cloître, qui paraît accompli en 1845, avec l’adjonction de statues moulées sur l’antique (Apollon sauroctone, Apollon de Cassel, Apollon du Belvédère, Diane de Gabies, Vénus Médicis, Vénus Génitrix..), placées au sommet de la balustrade, ou qui occupent les niches réservées dans les piliers. Signalons qu’en 1838 des copies de statues grecques étaient déjà présentes avec Castor et Pollux, Pâris etc…

Plus tard, en 1882-1883, les panneaux de l’entablement reçoivent de nouveaux moulages commandés au British Museum. C’est sans doute à cette époque que des fragments de la grande frise du monument des Néréides sont placés à côté de ceux des Panathénées. Aujourd’hui nous n’avons malheureusement pas les indices nécessaires pour prouver que dès l’origine, lors de la première installation les moulages des Néréides voisinaient avec les Panathénées. Or, si nous considérons la date de la découverte des frises, le programme iconographique était parfaitement réalisable, et nous pouvons le démontrer de la façon suivante.

C’est lors d’une troisième campagne de fouille, en 1841-1842, que l’Anglais Ch. Fellows trouve le « Ionic Trophy Monument », que nous appelons aujourd’hui le monument des Néréides. Plus précisément, c’est le 7 janvier 1842, qu’il trouve les premières frises, qui sont aussitôt mises en caisses et embarquées en mai-juin de la même année. Bien souvent les décors sculptés étaient moulés sur place, et les creux voyageaient en compagnie des originaux. Le Docteur Armstrong qui participe à la quatrième campagne de fouilles à Xanthos donne une relation précise du développement des fouilles, et du travail de chaque groupe (terrassiers, scieurs de pierre maltais, mouleurs italiens, etc…).[1] Les frises parviennent à Londres en décembre 1842. Une fois installées, elles firent sensation. The Athenaeum, journal of literature, science and fine arts en donne un compte-rendu[2] et fait une description de la visite des historiens, artistes, et savants venus regarder ces nouvelles acquisitions, les plus importantes depuis l’entrée des marbres du Parthénon : « tout était clair au Parthénon, ici tout est obscur. » Que le programme de 1844 ait réuni sur l’entablement du Palais Saint-Pierre ces deux fleurons bien différents de l’art grec, voilà qui inaugurait d’une singulière nouveauté pédagogique, et engageait une véritable démonstration iconographique, basée sur l’assemblage des contraires.

De toute manière, si la grande frise des Néréides ne rejoint sa sœur ainée qu’en 1882, l’exemple reste unique. On peut tout de même dans ce cas se demander s’il a été volontaire, ou s’il s’agissait de compléter les panneaux vides par un décor ayant simplement pour avantage de posséder des dimensions proches de celles des panneaux de l’entablement ?

Reprenons la chronologie des travaux. C’est en 1838, que l’architecte en chef de la ville, R. Dardel propose la restauration des murs et portiques de la cour du Palais des arts.[3] En janvier 1840 la façade occidentale est achevée.[4] C’est à cette époque que Dardel propose de placer dans les « tables renforcées ménagées dans l’attique » des bas-reliefs en plâtre qui n’ont pas été prévus dans le devis.

Le 16 mai 1840, un rapport de l’architecte adressé au maire de Lyon fait état de « deux bas-reliefs en plâtre, provenant des frises du Parthénon, qui viennent d’être placés dans deux cadres des portiques, et qui remplissent parfaitement le but qu’on s’est proposé. Ces bas-reliefs abreuvés de plusieurs couches d’huile incolore, ont pris beaucoup de dureté et laissent tout à fait espérer qu’en passant de nouvelles couches à de longs intervalles, ils auront une grande durée. Il serait donc important pour terminer entièrement le travail, d’acquérir à Paris le nombre de bas-reliefs nécessaire pour terminer la décoration de la façade Ouest, qui est achevée, et celle de la façade Sud qui est commencée. »[5] Le 3 juillet de la même année une facture de l’atelier de moulages du Musée Royal donne la liste de la commande de Dardel. On y trouve vingt-deux fragments de la frise des Panathénées, et douze métopes du temple de Thésée.[6] Cependant, dès juillet 1841, Dardel s’inquiète de l’insuffisance du nombre des bas-reliefs en plâtre. Les deux cinquièmes seulement des vides sont ornés avec l’envoi de moulages du Louvre, dont les collections sont épuisées. Il propose alors de passer commande directement au British Museum de la collection complète des frises du Parthénon, ainsi que de quelques métopes, et de la frise en vingt-trois pièces des « marbres Phigaliens ».[7] Les sculptures du temple d’Apollon Epikourios de Bassæ avaient été trouvées en 1812 par l’architecte allemand Haller von Hallerstein et l’anglais Cockerell. Elles sont en Angleterre dès 1813. A Lyon, les moulages de Bassæ ont-ils voisiné avec ceux du Parthénon ? Cela paraît peu probable, car les dimensions, et notamment la hauteur des reliefs (1,03m pour les Panathénées, et 0,64m pour Bassæ) des deux temples sont trop différentes. Or les vides laissés dans l’attique du portique du Palais correspondent bien à la hauteur des frises du Parthénon. Aucun document ne nous révèle le programme iconographique décidé par l’architecte, qui semble avancer sans loi précise. Or les travaux de restauration des façades durent longtemps puisque le devis des travaux de la façade nord n’est proposé au maire de Lyon que le 4 avril 1843.[8] Le programme prévoyait également la pose de « vases Médicis » en fonte, au-dessus de la balustrade, ainsi que seize statues en pierre factice, dit marbre de Dyle, moulées sur l’antique.[9] En 1841 quatre statues sont commandées, d’après la Vénus Médicis, la Diane de Gabies, la Vénus Génitrix, et Mercure, pour la façade méridionale. Les commandes pour les façades est et nord ne furent passées avec la maison Consomove qu’en 1844 pour les statues représentant : Euterpe, Erato, la Vénus de Canova, un génie funéraire (est), Bacchus au repos, Cérès, Apolline, et Aristée (nord). On remarque à nouveau que le coté nord est traité en dernier. Les statues du coté ouest nous sont encore inconnues à ce jour.

La seule frise des Panathénées a-t-elle permis de combler tous les panneaux de l’entablement, ou a-t-on ajouté d’autres reliefs ? La réponse est aujourd’hui incertaine. En revanche, une facture datée de 188? (le chiffre des unités manque) stipule que les « épreuves en plâtre de la frise du Parthénon et des Néréides tirées directement sur les originaux du British Museum de Londres par les soins de MM. Bruccianni, formant 36 panneaux et deux retours », ont bien été mises en place. L’architecte Hirsch, avait donc bien prévu cet assemblage, qui restera pourtant « invisible », aux yeux de bon nombre de Lyonnais.[10]

Intéressons nous à la répartition des frises dans le jardin.(plan joint). Les numéros inscrits dans les cercles figurant sous chaque série correspondent au nombre des panneaux installés au-dessus de chaque arcade, ainsi qu’au dessus des niches.[11] L’ensemble commence sur la seconde partie de l’aile nord (le numéro 0 correspond à l’arcade située juste en face de la porte d’entrée), passe successivement par les ailes est, sud et ouest, et boucle le quadrilatère en retour à nouveau sur l’aile nord. Tous les panneaux ne sont pas uniquement réservés aux frises, puisque douze panneaux représentent des peintres, graveurs et sculpteurs lyonnais, et sont placés au centre de chaque aile. Huit montrent les allégories des Beaux-Arts, des Arts décoratifs, l’Architecture (deux fois), la gravure, la peinture, et la sculpture (deux fois).

Le circuit des frises débute sur l’aile nord par trois panneaux des frises de Xanthos, puis deux des Panathénées. Sur les ailes est, sud et ouest, le défilé des Panathénées se poursuit, et la frise de Xanthos reprend à l’extrémité ouest de l’aile nord, achevant le parcours avec cinq panneaux. Dans la juxtaposition de tous ces panneaux, aucun ordre n’a été respecté. Seule l’aile est, contient uniquement des fragments de la frise nord du Parthénon. Ailleurs, les frises sud, est, ouest et nord se mêlent dans les panneaux sans respect d’ordonnancement, et donc dans une totale confusion. Les assemblages ont été faits avec le simple souci de mettre côte à côte des panneaux qui s’ajustaient par leurs dimensions, non par leur accord rationnel. Plusieurs panneaux ont été utilisés deux, voire trois fois (cf. tableau de concordance et plan).

La frise du Parthénon dont la plupart des plaques se trouvaient au British Museum depuis 1816 montre la procession des Panathénées, en l’honneur d’Athéna. Il n’est pas besoin de décrire longuement une des œuvres les plus populaires de l’art grec. Les frises ouest, nord et sud supportaient les cavaliers et les chars qui avaient participé aux concours panathénaïques ; On distingue les apobates, les thallophores, les porteuses d’hydries, mais aussi les animaux du sacrifice. La cérémonie est l’occasion d’une théoxénie pour laquelle les douze grands dieux de l’Olympe sont réunis. Au Palais, Les frises est et ouest sont entièrement présentées. On peut découvrir la moitié de la frise nord, et seulement six fragments de la frise sud.

Les éléments de la frise de Xanthos présentés à Lyon proviennent de la grande frise du soubassement du monument. Des Grecs et des Orientaux s’affrontent, dans une lutte incertaine, inspirée des amazonomachies, sans que l’on puisse distinguer un combat mythologique ou historique. Les combattants sont reconnaissables à leurs vêtements : tiare et anaxyrides pour les Perses.

Inutile de dire que les styles des deux frises, datées respectivement entre 447 et 432 av. J.-C., pour les Panathénées, et autour de 400 av. J.-C pour les Néréides sont très différents. Le mouvement ordonné règne au Parthénon, un désordre créatif rythme la bataille du monument des Néréides.

Sources

Aurelia Mocanu, Traité du fragment visuel en miettes, Arches, t. 2, nov. 2001 : http://www.arches.ro

Henri Lechat, Aphrodite : statue grecque en marbre du VIè siècle avant notre ère, Lyon, 1919.

[1]Voir Pierre Coupel et Pierre Demargne, Fouilles de Xanthos, tome III, Le monument des Néréides, l’architecture, Paris, 1969, p. 16, n. 16.

[2]Numéro du 24 août 1844.

[3]Lettre de Dardel au Maire de Lyon, 27 août 1838, Archives municipales de Lyon, 0465 WP 05.

[4]Lettre de Dardel au Maire de Lyon, 13 janvier 1840, Archives municipales de Lyon, 0465 WP 08.

[5]Lettre de Dardel au Maire de Lyon, Archives municipales de Lyon, O465 WP 08.

[6]Lettre de Jacquet, mouleur du Musée Royal à Dardel, Archives municipales de Lyon, 0465 WP 06.

[7]Lettre de Dardel au Maire de Lyon, 1er juillet 1841, Archives municipales de Lyon, 0456 WP 06.

[8]Lettre de Dardel au Maire de Lyon, Archives municipales de Lyon, 0456 WP 05.

[9]C’est l’entreprise Consonove de Lyon qui fut chargée de ce travail, d’après le procédé de M. Tixier de Paris.

[10]L’extrait du registre des délibérations du Conseil municipal du 11 juillet 1882, accorde à l’architecte le projet de décoration des portiques de la cour intérieure du Palais, comportant « la création de 48 panneaux et 8 petits. 36 de ces panneaux recevraient des reproductions en terre cuite ou en bronze des bas-reliefs du Parthénon et 12 autres seraient formés d’un fond de mosaïque.En juillet 1884, les reliefs des Panathénées sont reproduits par la photographie, et utilisés comme prix à décerner aux élèves de l’Ecole des Beaux-Arts et des écoles municipales de dessin en remplacement des ouvrages qui sont donnés habituellement. Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 1er juillet 1884, Bibliothèque de l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon. Il n’est pas fait mention des Néréides.

[11]Ce plan a été réalisé grâce aux relevés effectués par Valérie Durey, que nous remercions.